この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)で紹介しているテーマの一部を掘り下げた内容です。実務で使えるコツや事例を中心に解説します。

「いいモノを作れば売れる」という時代から、「使ったときにどんな体験や意味が生まれるか」を重視する時代へ。

その考え方の土台が サービスドミナントロジック(SDL) です。そしてSDLを実践するカギが、企業と生活者が一緒に価値を作る 価値共創。です。ここでは、SDLと価値共創のつながりを解説します。

なぜいま「サービス中心」の考え方が必要?

いま、世の中にはモノがあふれています。スマホもスニーカーも、どれを選んでも性能は十分。だから「性能が高い」「価格が安い」だけでは選ばれにくくなりました。

そこで注目されるのが、「使ったときにどんな体験や意味があるか」を重視する考え方。これがSDLです。

サービスドミナントロジック(SDL)とは

SDLは「価値は企業が一方的に作って渡すのではなく、使う人とのやりとりの中で生まれる」という考え方です。ここでいう「サービス」とは、接客業だけを指すのではなく、人の課題を解決する行為ぜんぶのこと。モノ(商品)は、そのサービスを届けるための「手段」に過ぎません。

- Value-in-Use: 価値は「使っているとき」に生まれる

- 共創: 企業と生活者は価値づくりのパートナー

- モノは媒体: モノ自体ではなく、使い方・体験が本質

図解&比較表:モノ中心 vs サービス中心

図1:価値の生まれ方のちがい(フロー図)

上が「モノ中心(PDL:Product-Dominant Logic=モノ主導の考え方)」、下が「サービス中心(SDL)」。 SDLでは、使う人とのやりとりの中で価値が立ち上がります。

(モノ中心:価値は企業→顧客へ一方通行)

(サービス中心:価値は「使う場面」で共創される)

比較表:モノ中心(PDL)とサービス中心(SDL)

| 観点 | モノ中心(PDL) | サービス中心(SDL) |

|---|---|---|

| 価値の考え方 | 価値=製品の機能・性能 | 価値=使ったときの体験・意味(Value-in-Use) |

| 企業と顧客の関係 | 企業→顧客(片方向) | 企業↔顧客(対話・共創) |

| 差別化の軸 | 機能・価格 | 体験・物語・共感(ブランドの世界観) |

| モノの位置づけ | 価値そのもの | 価値を届ける媒体(手段) |

| 開発の姿勢 | 社内で企画し完成後に提供 | 途中から生活者と一緒に磨く(価値共創) |

| ロイヤリティ | 価格・ポイントに依存しやすい | 「好き・共感・応援したい」心理ロイヤリティが育つ |

身近な例(カフェ/ゲーム/学校行事)

1) カフェ

同じコーヒーでも、コンビニとカフェでは体験が違います。スターバックスなどは「居心地」「会話の場」「自分らしさ」を含む体験が価値に。

2) ゲーム

ゲームソフト自体はモノ。でも「友達と協力できた」「世界観に浸れた」という体験が価値を高めます。

3) 学校行事(文化祭)

指示通りにやるより、みんなで企画から作る方が達成感がある。これが「共創」に近い体験です。

価値共創とは?どう実践する?

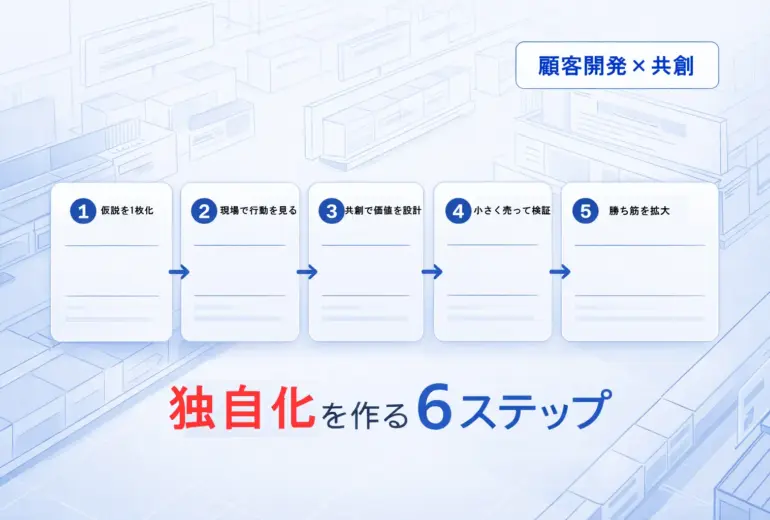

価値共創は、企業と生活者が「対話しながら」「一緒に」価値をつくること。やり方の例を3ステップで示します。

SNSやイベントで「困りごと」「あったらいいな」を聞く。

試作品を使ってもらい、感想をもらって改良。

「どうやって一緒に作ったか」を発信し、仲間を増やす。

なぜ価値共創が解決策になるのか(効果)

- 価格競争から抜け出せる:「一緒に作った体験」は真似されにくい。

- ファンが育つ: 参加した人は応援者になりやすい(心理ロイヤリティ)。

- 失敗しにくい: 途中で意見を聞くので、ズレを早めに修正できる。

- 社会的価値: 地域や環境の課題解決にもつながる。

共創のむずかしさと乗り越え方

- 短期成果を焦らない: 小さく始めて学びをためる。

- 縦割りを越える: 企画・デザイン・営業が同じ場で顧客の声を聞く。

- 声の扱い: 要望をそのまま採用するのではなく、企業の知識と合わせて価値に変える。

「最近、実際の使い方(シーン)を見に行った?」「お客さんの言葉で課題を書ける?」――YESが少なければ、共創のチャンスがあります。

まとめ:SDL → 価値共創という流れ

サービスドミナントロジックは、「価値は使うときに生まれる」「企業と生活者で一緒に作る」という考え方。

その実践が価値共創です。モノの性能だけで差がつきにくい時代でも、「体験」「物語」「共感」を育てることで、選ばれる理由が生まれます。

小さな共創から一緒に設計できます。まずはオンラインで現状ヒアリング→小さな実験→学びの共有、の3ステップで伴走します。

この記事は全体像の一部です。中央をクリックすると、全体の解説ページに戻れます。

🗒️ コラム・運営視点 一覧へ

📘 共創マーケティングに役立つ無料資料

企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。

✅ まずは資料だけでもOK

これまでに 47 件の資料請求 (2025年9月〜)

営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。

💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?

自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。

✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)