データは正しい、でも心は動かない──その差を埋めるものは?

「データは正しい、でも心は動かない」。この言葉に共感する方は少なくないのではないでしょうか。近年、私たちはあらゆる場面で「データ」を根拠に意思決定を求められます。営業活動の成果を示す数値、マーケティングの調査結果、アクセス解析のグラフ…。確かにデータは強力な武器であり、冷静に状況を把握し、次の一手を導くために不可欠です。しかし一方で、数字が示す「正しさ」だけでは、人の心を動かすことはできません。なぜなら、意思決定も購買も行動も、最後は人の「感情」が引き金となるからです。

本稿では、この「正しいデータ」と「動く心」の間に横たわる溝をどう埋めるかについて考えてみたいと思います。

データが伝える「正しさ」と、その限界

データは事実を映し出す鏡です。アンケートに答えた割合、売上推移、顧客満足度スコア…。これらは一見客観的で揺るぎないものに見えます。しかし、データには限界も存在します。

例えば、「顧客の9割が満足」と書かれた調査結果を見たとしましょう。一見すると安心できるデータですが、その裏には「本当に心からの満足なのか」「無難だから5段階評価で4をつけただけではないか」といった背景があります。数字は平均化された「声」や「傾向」を示すだけで、その人の体験の温度感や心の震えまでは伝えてくれません。

また、人間は「正しさ」だけで動くわけではありません。交通安全の啓発ポスターを例にとると、事故件数や統計を示すよりも、「事故で大切な人を失った家族の物語」を伝える方が圧倒的に心を揺さぶります。正しいデータは「理解」を生むが、「行動」や「共感」を生むのは別の力だということです。

データと物語の役割をひと目で比較

数字の「正しさ」と、物語の「心を動かす力」を並べて可視化。会議配布資料にも転用できます。

| 観点 | データ(Data) | 物語(Story) |

|---|---|---|

| 主な効果 | 客観性・再現性をもって状況を説明 理解 | 共感・納得感を生み、行動意欲を高める 動機付け |

| 伝える内容 | 割合・スコア・推移などの数値 | 体験・背景・人物の文脈・感情 |

| 刺さる場面 | 意思決定の根拠説明/施策の妥当性確認 | 社内外の巻き込み/顧客の行動喚起 |

| 弱点 | 温度感・ニュアンスが伝わりにくい | 再現性・普遍性が弱くなりがち |

| 補完関係 | データで「何が起きたか」を示し、物語で「なぜ大切か」「次にどう動くか」を示すと効果最大化 | |

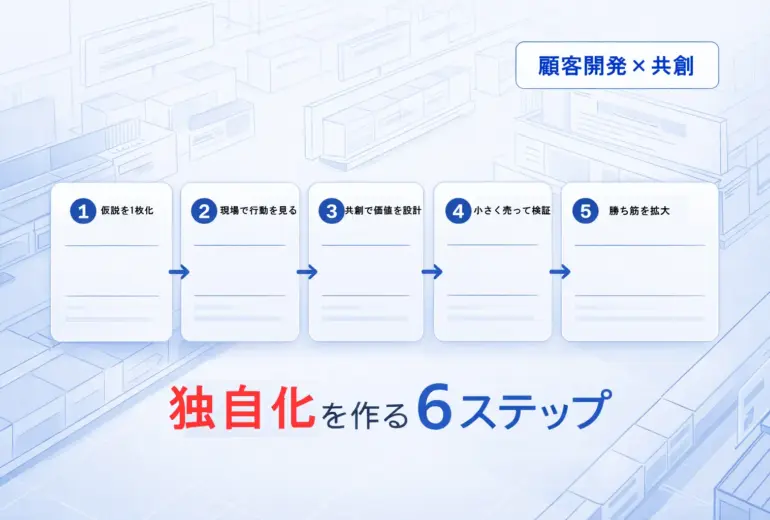

数字を行動につなげるフロー

「正しいデータ」から「動く心」そして「行動」へ。記事本文の主張を1枚で伝える図解です。

共創が“差”を埋める:企業×生活者の重なり

企業が持つ「データ」と、生活者が持つ「体験・感情」が重なる場で、新しい価値が生まれることを示す図。

お客様の声(数値+一言ストーリー)

満足度やCVRなどの数字に、具体的な一言を添えるだけで“動く心”に届きます。

「満足度 92% と聞いていましたが、実際に使ってみて 家事の負担が1時間減りました。夕食後に子どもと遊ぶ時間が増えたのが一番の変化です。」

「データで手応えは感じていましたが、ユーザーの具体的な声が社内の背中を押しました。次の投資判断が早まりました。」

心を動かすもの──物語と文脈

では、人の心を動かすものとは何でしょうか。私は「物語」と「文脈」だと考えています。

数字だけでは無機質に感じられるものでも、そこに「人の物語」が重なると一気に意味を帯びます。例えば「新製品を使ったユーザーの声」を紹介する際、ただ「満足度90%」と伝えるよりも、「この製品のおかげで子育てが楽になり、家族との時間が増えた」という具体的なストーリーを加えることで、聞き手の感情は大きく動きます。

さらに、データは「文脈」の中でこそ価値を持ちます。10%の売上増という数字も、「過去3年間は停滞していたのに、ある施策を取り入れた途端に伸びた」という文脈を加えると、その意味が一変します。人は「数字そのもの」ではなく、「数字がどのような物語を語っているか」に心を動かされるのです。

あわせて読みたい関連記事:

新たな価値を生み出す相乗効果──文脈価値と価値共創

感情が行動を決める

心理学の研究でも、人は「論理」より「感情」によって意思決定する傾向が強いことが示されています。合理的な判断を下しているように見えても、その背後には「なんとなく好き」「安心できそう」「信頼できる」といった感情の働きがあります。

たとえば営業現場では、商品スペックを詳細に説明しても契約につながらないことがあります。しかし、担当者が顧客に寄り添い、共感し、未来の可能性を一緒に描いた瞬間に成約することが少なくありません。ここで働いているのは「データの正しさ」ではなく、「心の納得感」なのです。

つまり、行動を促すには「感情のスイッチ」に触れることが必要不可欠です。データはその補強材料にはなりますが、データ単体ではスイッチを押すことはできません。

ビジネス現場における差を埋める工夫

ここからは、ビジネスの現場で「正しいデータ」と「動く心」の差を埋めるための具体的な工夫について考えてみます。

1. データを「人の声」に翻訳する

調査結果や売上推移を共有する際に、必ず「実際の声」を添えることです。数字と併せて「こんな背景がありました」と具体的な人の物語を語ることで、数字が生きた情報に変わります。

2. 可視化とストーリーテリングを組み合わせる

グラフやチャートだけではなく、それが示す変化の背景を「ストーリー」で伝える。たとえば「この数字は、あるチームの小さな挑戦から生まれた成果です」と語れば、聞き手の共感を引き出せます。

3. データを未来につなげる

過去の数字を示すだけではなく、「この数字が未来にどうつながるか」を語ることです。「この売上増は、私たちがさらに次の市場に進出する可能性を示しています」というように、希望や可能性を添えることで人は前向きに動きやすくなります。

4. 感情を呼び起こす場面を意識的に設ける

会議やプレゼンでは、あえて「体験談」や「お客様の声」を盛り込む時間を作ることです。数字だけを並べるのではなく、人の顔や声を思い浮かべさせる瞬間を意図的に挿入することで、心の温度が変わります。

「共創」が差を埋める

ここで、私が日々取り組んでいる「価値共創マーケティング」の視点を加えたいと思います。共創とは、企業と顧客、あるいは生活者が一緒になって新しい価値をつくり出すプロセスです。この場では「データ」だけでなく、「生の声」「感情」「共感」が同時にテーブルに並びます。

企業が「データでは○○と出ています」と語る一方で、生活者が「でも、私たちの気持ちはこうです」と率直に伝える。この両者が交差する瞬間こそが、正しさと感情のギャップを埋める力を持っています。

共創の場では、データが「対話のきっかけ」となり、感情が「動機」となります。両者を組み合わせることで、データは冷たい数値から「人を動かす力」を持った言葉に変わるのです。

まとめ──データの向こう側にあるもの

結局のところ、データは必要不可欠です。しかし、それだけでは不十分です。私たちが本当に求めているのは、「データの裏側にある人の気持ちや物語」です。

「データは正しい、でも心は動かない」。その差を埋めるものは、物語であり、共感であり、文脈であり、そして「共創」のプロセスです。

ビジネスも社会も、最終的に動かすのは人の心です。データはその土台を支えますが、心を動かす燃料は「人間らしい物語」であることを忘れてはいけません。

🗒️ コラム・運営視点 一覧へ

📘 共創マーケティングに役立つ無料資料

企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。

✅ まずは資料だけでもOK

これまでに 47 件の資料請求 (2025年9月〜)

営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。

💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?

自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。

✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)