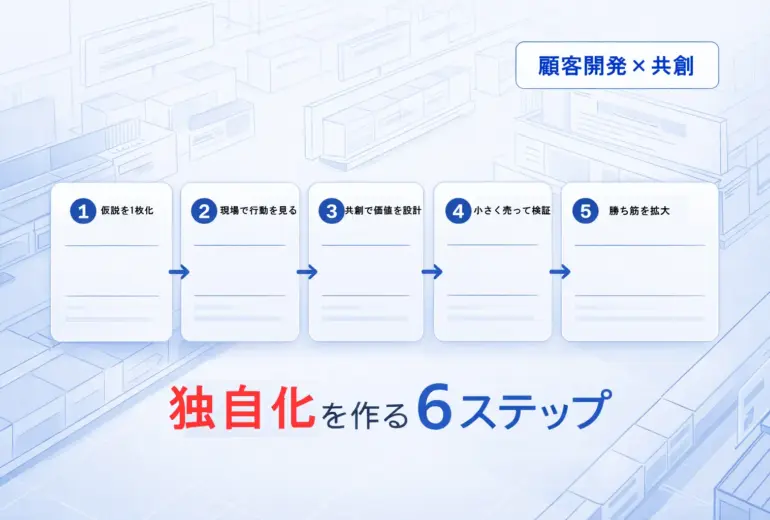

まずは 価値共創マーケティングのフレームワーク を確認してから読み進めると理解が深まります。

企画が堂々巡りになったときの打開策を、問いの再設計・外の声・場と方法の転換・共創事例で解説します。

1. はじめに──なぜ企画は煮詰まるのか

企画を進めるなかで「アイデアが出尽くした」「これ以上考えても進展しない」という状況に直面することは少なくありません。社内のメンバーで何度も会議を重ね、ホワイトボードには仮説や検討事項が並び、資料も揃っている。それでも、どこか同じところをぐるぐると回っている感覚になるのです。

このような状況は、決して企画担当者の能力不足ではなく、組織が持つ特性から自然に生まれるものです。人は同じ環境・同じ情報を共有していると、どうしても発想が似通い、視野が狭まります。さらに「前例」「リスク回避」「社内事情」といった要素が重なることで、挑戦的なアイデアは後回しになり、無難な方向へ収束しがちです。

しかし、企画が煮詰まること自体は悪いことではありません。むしろ「既存のやり方や視点では突破できない」ことに気づけたサインなのです。この壁をどう乗り越えるかこそが、企画担当者や組織の成長を決定づけます。

2. 社内だけで考えることの限界

煮詰まりが起こる最大の原因は「社内だけで考え続けてしまう」ことにあります。社内のメンバーは共通の文化や価値観を持ち、同じ情報ソースを参照しています。そのため、議論を重ねても「似た発想」「同じ制約」が繰り返されやすいのです。

例えば、ある消費財メーカーで新商品の企画を進めていた際、社内会議では「市場のデータ」や「競合の動向」をベースに議論が続きました。ところが、何度検討しても出てくるのは既存商品の延長線上にある案ばかり。新しさやワクワク感に欠けてしまい、上層部を納得させるには至りませんでした。

ここで重要なのは、社内常識が無意識のブレーキになっているという点です。「うちの会社らしさ」「これまでのやり方」「実現可能性」といった基準が強く働くことで、可能性を広げる前に「難しい」と切り捨ててしまうのです。

参考:縦割り組織の弊害を共創で乗り越える方法

3. 打開策①:問いを変えてみる

煮詰まりを打開する最初の一歩は、「問い」を変えることです。人は問いの立て方次第で、導き出す答えも変わります。

例えば「どうすれば売れる商品が作れるか?」という問いは、一見まっとうですが「売れる=既存市場に適合する」ことを前提としてしまいます。その結果、発想はどうしても競合比較や価格競争に偏ります。そこで「この商品を使う人の1日の体験をもっと楽しくするには?」という問いに変えてみると、発想はぐっと広がります。デザインやパッケージ、購入体験、利用シーンなど、新しい切り口が見えてきます。

もうひとつ有効なのは、未来から逆算する発想法です。「5年後にこの市場はどう変わっているか?」「そのとき顧客が当たり前に求めていることは何か?」という視点を持つことで、現状の枠を超えた大胆な企画が浮かびやすくなります。

4. 打開策②:外の声を取り入れる

社内のメンバーだけで議論を続けても、視点の多様性が不足します。そこに生活者や顧客のリアルな声を加えると、意外な突破口が見えてきます。

例えば、ある食品メーカーでは新しいお菓子の企画が進まずにいました。そこで消費者グループを招き、座談会形式で「お菓子を食べる時間の意味」について語ってもらいました。すると、「子どもの宿題を見ながら一緒につまむ」「リモート会議の合間に食べることで気分転換になる」など、これまで想定していなかったシーンが浮かび上がりました。この発見が新商品の方向性を決定づけ、ヒット商品につながったのです。

共創セッションやインタビューは、単にニーズを聞き取る場ではありません。生活者が何気なく口にする言葉の中に、企画のヒントとなる「隠れたインサイト」が潜んでいます。煮詰まったときこそ、社外の視点を積極的に取り入れることが不可欠です。

参考:社員が変わった──生活者と向き合うことで得た社内の気づき

5. 打開策③:場を変える・方法を変える

議論の「場」や「方法」を変えることも大きな効果を生みます。同じ会議室で、同じメンバーで、同じ形式の会議を続けていれば、発想が硬直化するのは当然です。そこで思い切って場所を変えるのです。例えば、実際に顧客が商品を使う店舗や家庭を訪れ、現場で会話をしながらアイデアを出してみる。あるいは、オフィスの外で短時間のワークショップを開き、付箋を使って一気にアイデアを拡散させる。

「いつもと違う」だけで、発想は驚くほど柔軟になります。また、少人数でテーマを絞って深く議論することで、新しい視点が出やすくなることもあります。

重要なのは、場の空気を変えることで思考の流れを変えるということです。方法論にこだわらず、遊び心を持ってアプローチを変えてみることで、閉塞感を打ち破ることができます。

参考:共創ワークショップ10選──アイデアを広げる実践方法

6. 成功事例:煮詰まった企画が共創で動き出した瞬間

実際に「煮詰まり」を突破した事例を紹介します。ある日用品メーカーでは、新しい洗剤の企画が数か月にわたり停滞していました。社内で議論を重ねても「差別化できない」「価格競争になる」と堂々巡り。そこで企画担当者は、生活者との共創ワークショップを開催しました。参加した主婦や学生からは「洗剤を見られるのが恥ずかしいから隠している」「でも実はキッチンに出しておけるデザインなら便利」という声が出ました。

この気づきから「見せる洗剤」というコンセプトが生まれ、ボトルデザインを一新。SNS映えする写真が拡散され、結果的に若い世代を中心にヒット商品となりました。

参考:買い物同行から生まれる“気づき”と商品開発の成功例

7. まとめ──煮詰まりはチャンスに変えられる

企画が煮詰まったとき、私たちは「失敗」や「停滞」と捉えがちです。しかし実際には、煮詰まりは企画が次の段階に進むためのサインなのです。

- 社内だけで考えることの限界に気づく

- 問いの立て方を変えて新しい切り口を探る

- 外の声を取り入れて隠れたインサイトを見つける

- 場や方法を変えて思考を柔軟にする

- 共創を通じて新しい発想を引き出す

壁にぶつかるのは自然なこと。大切なのは、その壁をどう乗り越えるかです。社内外の知恵を結集し、共創の力で企画を進化させるとき、組織は大きく成長します。

🗒️ コラム・運営視点 一覧へ

📘 共創マーケティングに役立つ無料資料

企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。

✅ まずは資料だけでもOK

これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)

営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。

💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?

自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。

✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)