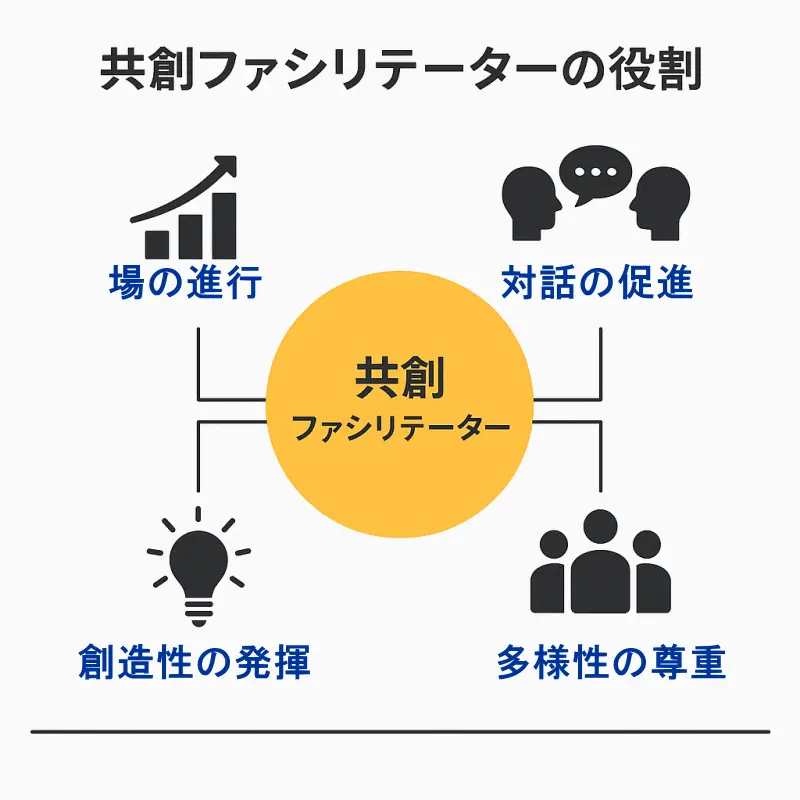

共創(コ・クリエーション)の現場が増えるなか、成果を分けるのが「ファシリテーター」の存在です。

アイデアを出す人でも、決定を下す人でもない。けれど、対話を進め、全員が参加できる場をつくることで、共創の成否を左右します。

まず押さえる要点(3行)

- 共創ファシリテーターは「結論を出す人」ではなく「対話の質を上げる人」

- 重要なのは話術よりも傾聴・問い・可視化・安心安全の設計

- スキルは才能ではなく、型(テンプレ)×振り返りで伸ばせる

共創ファシリテーターとは?

共創ファシリテーターとは、多様な参加者が対話を通じて新しい価値を生み出す場を設計・運営する人です。

共創では、異なる価値観や専門性を持つ人たちが集まり、対話を重ねることで「ひとりでは到達できない気づき」や「新しい選択肢」をつくります。

全員が安心して発言できる空気をつくり、問いを深める流れを整え、参加者自身が前に進める状態をデザインします。

「うまく回す=時間通りに結論を出す」と思われがちですが、共創ではむしろ“問いが深まり、参加者の視点が広がる”ことが成果の核になります。

✅ 初心者向けチェックリスト:必要な8つのスキル

ここでは、共創ファシリテーターとして押さえたい基本スキルを「現場で使える形」に落とし込みます。

「知っている」より「使える」が大事。各スキルには今日から試せる行動例も付けました。

| スキル | 内容(できる状態) |

|---|---|

| 1. 傾聴力土台 |

相手の言葉を否定せず受け止め、意図・背景・前提を理解しようとする力。 例:「つまり◯◯という理解で合っていますか?」と要約で確認する |

| 2. 共感力安心安全 |

感情に寄り添い、参加者の安心感を生み出す力。 例:「それは不安になりますよね」と感情を言語化して返す |

| 3. フラットな場づくり参加設計 |

肩書き・年齢・経験差を超えて、全員が対等に意見できる環境を整える。 例:最初に「役職は外して“ひとりの生活者/当事者”として話す」と宣言する |

| 4. 質問力深掘り |

表面的な答えで終わらせず、問いで思考を深める技術。 例:「それが起きる“前”に何がありましたか?」で文脈を引き出す |

| 5. 可視化力合意形成 |

議論の流れ・論点・決定事項を見える形にし、認識ズレを減らす力。 例:ホワイトボードに「論点 / 事実 / 仮説 / 次アクション」を分けて書く |

| 6. タイムマネジメント運営 |

時間内に対話を収束させつつ、重要な余白は残す運営センス。 例:「今は発散フェーズなので結論は出しません」とフェーズを宣言する |

| 7. 感情の観察力空気 |

沈黙・戸惑い・熱量の変化を読み、必要な介入を選べる力。 例:沈黙=失敗ではない。問いを板書して“考える時間”に変える |

| 8. 自分を出しすぎないコントロール姿勢 |

場をリードしつつ、主役になりすぎない距離感を保つ力。 例:「私の意見は一旦保留にします。皆さんはどうですか?」と場を戻す |

まとめると、ファシリテーターに求められるのは“話す力”ではなく、人を信じて、関係性をデザインする力です。

現場で効く「進行の型」:台本テンプレ(そのまま使える)

スキルを知っていても、現場では迷います。そこで“進行の型(台本)”を用意しました。

慣れるまでは、この通りに進めるだけでも場の質が安定します。

- 目的:今日は「何を」「どこまで」やるか

- ルール:否定しない/一度受け取る/話さない自由もOK

- 一言:「正解探しではなく、可能性を広げる時間です」

- 発散:量を出す(評価しない)

- 整理:似たものを束ねる(ラベルを付ける)

- 選択:基準を決める(誰に/いつ/どこで役立つ?)

- 事実確認:「それはいつ・どこで・誰が体験しましたか?」

- 前提を探る:「なぜそれが“当たり前”だと思いましたか?」

- 文脈を掘る:「それが起きる前後に、何がありましたか?」

- 価値に寄せる:「それが叶うと、誰が一番うれしいですか?」

- 障害を出す:「実現を邪魔しそうなことは何ですか?」

- 具体化:「明日から試すなら、最初の一歩は何ですか?」

- 合意形成:「ここまでで“合っている”ことは何ですか?」

ミニ台本:60分ワークショップ(例)

- 0〜10分:目的共有/ルール/アイスブレイク(安心安全)

- 10〜25分:発散(付箋・メモで量を出す/評価しない)

- 25〜40分:整理(グルーピング/ラベル付け/可視化)

- 40〜55分:選択(基準を宣言:誰に/どんな場面で価値?)

- 55〜60分:次アクション(やること・担当・期限を1つだけ決める)

よくある失敗と、その乗り越え方

共創の場では“失敗”は避けられません。むしろ、失敗パターンを知っておくことで、焦らずに修正できます。

大切なのは、「場を操作しよう」とせず「場を信じて整える」という姿勢です。

- ラウンド(順番に一言)を入れる

- 「書いてから話す」に切り替える(付箋先行)

- “質問役”を振って、話者を分散する

- 「対立=悪ではなく多様性」と宣言

- 意見ではなく“意図”を問う:「何を守りたい?」

- 共通項を可視化して土台を作る

- フェーズ宣言(今は発散/ここから収束)

- 選択基準を1つに絞る(例:実行しやすさ)

- 「決めないこと」を決めて持ち帰る

- 沈黙は“思考の時間”として尊重

- 問いを板書して、考える対象を固定する

- ペア対話→全体共有に変える

目的に戻し、可視化し、問いを変え、小さく区切る――この4つで立て直せます。

ファシリテーション力を高める育成・トレーニング

ファシリテーションは、才能ではなく実践と振り返りで伸びます。

ここでは、初心者でも無理なく始められる鍛え方を、順番にまとめます。

まずは「日常の会議」を練習場にする

- 問いを1つだけ準備:会議前に「深掘り質問」を1本用意する

- 可視化の型:議題を「論点/事実/仮説/次」を分けて板書する

- フェーズ宣言:今は発散なのか、収束なのかを言葉にする

初心者でも始められるトレーニング(5つ)

- 会議で“問い”を意識する

「他に視点はありますか?」「それが実現したら誰が一番うれしい?」など、深める問いを一つ入れる。 - 小さな対話の場を開く

ランチや雑談の延長で「テーマを決めた10分対話」を試す(例:理想の仕事環境)。 - 模擬ファシリテーション

同僚・友人と練習会を開き、進行→フィードバックで改善点を具体化する。 - 観察とメモで“場の構造”を学ぶ

他人が進行する場を観察し「誰が多く話すか」「どんな問いが効いたか」を記録する。 - 内省(ふり返り)を習慣化

「なぜ焦った?」「どこで空気が変わった?」を言語化。スキルの土台になる。

①型を使う → ②振り返る → ③次回1つだけ変える。

これを回すほど、場づくりは安定し、深い対話が起きやすくなります。

よくある質問(FAQ)

ファシリテーターは「中立」であるべきですか?

人とプロセスに関与し、結論には過度に介入しない――この距離感が実務的です。

沈黙が怖いです。沈黙は失敗でしょうか?

すぐに埋めずに、問いを板書する/ペア対話に切り替えるなど“考えやすい形”に整えると効果的です。

オンラインの共創で特に気をつけることは?

例:今は発散、ここから収束/発言はチャットでもOK/ラウンドで一言ずつ、など。

参加者が“結論を急ぐ”とき、どう進めればいい?

収束は「基準を決めて選ぶ」フェーズで行う、とプロセスを見える化すると落ち着きます。

まとめ:共創ファシリテーターとは“場の共作者”

共創ファシリテーターは、アイデアを出す役割ではなく、多様な参加者の力を引き出し、協働を促す触媒のような存在です。

必要なのはテクニック以上に、場と人を信じ、対話の質を上げる設計力。

この記事の結論

- 重要スキルは「傾聴・共感・問い・可視化・安心安全」

- 現場では“台本テンプレ”があると安定する

- 成長の鍵は「型→振り返り→1つ改善」を回すこと

「つくる前に、つながる」—— それを実現する人が、共創ファシリテーターです。

支援機関向けの専用メニューは 👉「支援機関のみなさま向け共創支援のご案内」 にまとめています。

🗒️ コラム・運営視点 一覧へ

📘 共創マーケティングに役立つ無料資料

企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。

✅ まずは資料だけでもOK

これまでに 51 件の資料請求 (2025年9月〜)

営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。

💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?

自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。

✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)