中小企業マーケティング実践ガイド|成功事例・営業強化・販路拡大・DX戦略

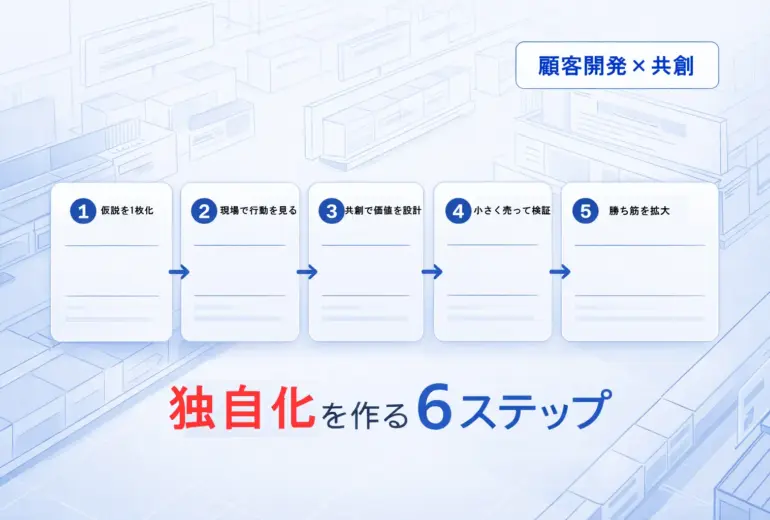

中小企業が直面しがちな「価格競争・営業力不足・販路拡大・DX停滞」を、顧客との共創で突破するための包括ガイドです。現場に効く進め方を事例つきで解説します。

1. なぜ今「中小企業マーケティング」なのか

中小企業の多くが直面するのは、差別化の難しさと価格競争です。資源が限られる分、顧客との距離の近さと意思決定の速さを武器にできるのが中小企業の強み。そこに共創の考え方を掛け合わせることで、「安いから選ぶ」から「意味や体験で選ぶ」へと土俵を移せます。

・現場にある“気づき”をすぐ形にできる

・顧客と一緒に試作・改善できる

・小さな成功→再投資サイクルを回せる

2. 成功事例に学ぶ:突破口のつくり方

2-1. 小規模食品メーカー:ギフト文脈でリピート率向上

購入者との共創セッションで「家族の食卓を少し特別に」「地域らしさを贈り物に」というインサイトを発見。贈答文脈に合わせてパッケージ・同梱リーフレットを刷新し、ECでも“ストーリー”を前面に。結果、リピート率が向上しギフト売上が拡大しました。

2-2. 地域企業:暮らしのDIYブランドを共創で立ち上げ

市民・工務店とワークショップを実施し、「木の温もりを暮らしに」の声からDIY小物ブランドを共創。新チャネル(雑貨店・EC)を開拓し、企業イメージの刷新にも寄与。

👉 価格に頼らない設計の全体像は

価格競争からの脱却 を参照。

👉 ロイヤリティの測り方・育て方は

顧客ロイヤリティ に詳述。

👉 製品・サービスの価値が「場・使い方」で変わる視点は

文脈価値で差別化する をご覧ください。

3. 営業強化の方法:現場でできる共創アプローチ

3-1. 顧客同行・観察で“生の使われ方”をつかむ

営業同行で現場の行動を観察し、表面の要望ではなく行動に現れる不便を把握。気づきをナレッジ化し、属人化を防止。

3-2. 「売る場」から「一緒に考える場」へ

共創型の営業トーク例:

「現場での使い方を一緒に拝見し、御社のやり方に合わせた改善案を出させてください。」

| 課題 | 共創での解決 |

|---|---|

| 属人化・再現性がない | 同行観察→成功パターンを可視化→トーク&提案テンプレ化 |

| ヒアリングが浅い | 観察+問いの設計で“使われ方”を掘る(行動ベース) |

| 提案が刺さらない | 共創ワークで顧客と仮説を共同作成→検証→合意形成 |

4. 販路拡大のアイデア:共創を起点に広げる

4-1. パートナー共創:異業種・地域・既存顧客と

既存顧客・地域団体・異業種と試作→テスト販売→改善の小サイクル。成功パターンだけを拡大。

4-2. 体験マーケティング:語りたくなる場をつくる

試食会・ワークショップ等で顧客参加体験を設計。UGCや口コミを促進し、新規導線を増やす。

5. 中小企業DX×マーケ:ツールより共創サイクル

5-1. よくある落とし穴

- 導入が目的化し現場運用が続かない

- データは溜まるが施策に繋がらない

- 「誰のために」を忘れ、機能導入が先行

5-2. 定着のコツ=顧客と一緒に使いながら直す

ECやCRM導入時こそ、生活者と共に画面・導線を試す。仮説→検証→修正を短サイクルで回し、社内の成功例を横展開。

落とし穴

解決策

6. まとめ:中小企業の強みを活かす現場共創

7. 次の一歩:まずは小さく“共創”を試しませんか?

営業強化・販路拡大・DX定着を、共創サイクルでご支援します。

状況に合わせて最小構成からご提案します。

共創マーケティングに役立つ無料資料

「共創マーケティング導入」「インサイト発見」「成果活用」など、 中小企業の実務に役立つ資料を複数ご用意しています。