この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)で紹介しているテーマの一部を掘り下げた内容です。実務で使えるコツや事例を中心に解説します。

近年、大企業も「生活者との価値共創」に注目し、オープンイノベーションの取り組みを掲げるようになりました。

しかし、大企業の場合は契約段階で過度な守秘義務が課されることが多く、その結果、生活者や参加者が委縮し、共創の本質を損ねてしまうケースが見られます。

▶ 関連:前回の記事

一方で、こらぼたうんの取引先として最も多いのは中小企業です。理由はシンプルです。中小企業は大企業に比べてスピード感があり、トップ自らが理解して意思決定できるため、本来の価値共創の精神に合致しやすいのです。

今回は、大企業との対比を踏まえながら、なぜ中小企業が価値共創に向いているのか、その強みを詳しく解説していきます。

1. 導入:大企業との対比で見えること

大企業は人的・資金的リソースに恵まれる一方、契約の硬直や稟議プロセスの長さから、共創のスピードと自由度が損なわれがちです。

対して中小企業は、トップが理解して即断即決できる構造と、顧客・生活者への距離の近さを武器に、共創の成果を素早く事業へ繋げられます。

2. 中小企業が共創に向いている5つの理由

① 社長自らが理解してスタート

意思決定が最短。現場理解のあるトップが旗を振ることで、初動の迷いが少ない。

② 稟議レスで速い

上申書・合議の工数が最小。市場の声が鮮度の高いまま企画へ反映できる。

③ 小回りの良さ

小ロット・試作品・数量限定など、スモールスタートで検証可能。

④ 顧客との距離が近い

社長・現場が直接対話。生活者の「文脈」を掴みやすい。

⑤ 制約が工夫を生む

広告・販路の制約がある分、共創によるファン形成と差別化に集中できる。

3. 共創がもたらす実利(スピード・学習・ブランド)

中小企業における共創は、単なる“良い話”ではなく、事業KPIへ直結する実利を生みます。

企画着手までの時間短縮 試作〜販路テストの回転数増 返品要因の早期発見 口コミ/再購入率の改善 採用コストの低減(ファン採用)

生活者の「使う現場」で得られた示唆は、仕様書上の議論よりも“強い”。

それを翌月の製品・導線・表現にすぐ反映できるのが中小企業の武器です。

4. 成功要因:社長ドリブン×小回り設計

中小企業の社長は現場をよく理解しており、自らの判断で即座に方向を決められます。 そのリーダーシップと小回りの良さが、共創を成功へ導く大きな原動力となります。

- ミッション共有:社長が「何のための共創か」を全員に一文で伝える。

- 検証ユニット小型化:SKU・販路・クリエイティブを小さく回し、検証単価を下げる。

- 参加者ケア:生活者の意見に必ずフィードバックと謝意。次回招待でコミュニティ化。

- 学習の可視化:仮説→学び→反映をA4一枚で残し、社内に循環。

5. ミニケース:速く仮説検証できた会社/できなかった会社

社長直轄で「3週間サイクル」。プロト試作→テスト販売→翌月改良を3回転。結果、半年でCVR+28%、返品率-18%を達成。

部門横断の根回しに時間を要し、企画承認まで3ヶ月。検証前に季節要因が変わり、生活者の示唆が陳腐化。再設計に逆戻り。

6. 注意点と落とし穴:短期圧力/仕組み不足/近視眼

- 短期売上プレッシャー:即効性のみを追うと、共創の学習価値が削がれる。

- 仕組み不足:学びの記録と再利用の型がないと、毎回“はじめまして”。

- 近視眼:声の大きい一部に引っ張られすぎ、コア顧客の文脈を外す。

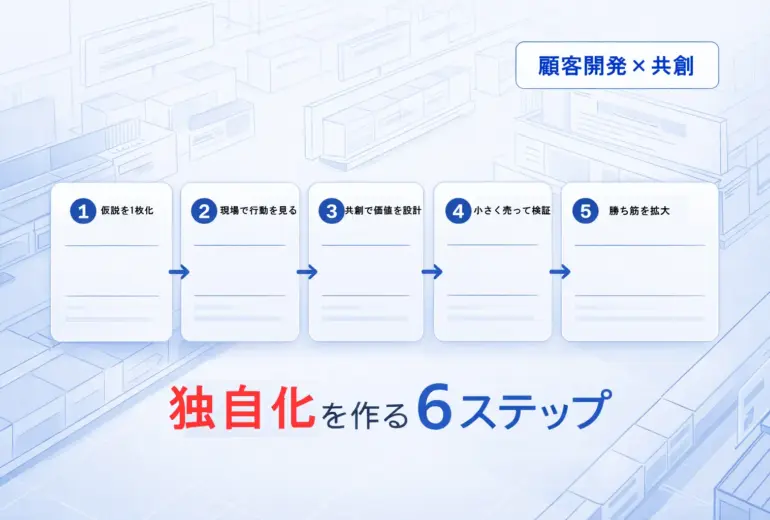

7. 今日から始める“中小企業の共創”実務ステップ

- 一文の目的:この共創で「何を明らかにし、何を決めるか」を一文で定義。

- 誰と組むか:既存顧客+潜在顧客+離反顧客から各5名など、文脈の異なる3層を混ぜる。

- 観察→対話→試作→販売→改良の週次ループ設計(4〜6週間の短期プログラム)。

- 学びの台帳:仮説/気づき/決定事項/次回アクションをA4一枚で毎週更新。

- ケアと礼:採用有無にかかわらず、必ずフィードバックと謝意を送る。

8. 着手前チェックリスト(中小企業版)

9. まとめ:共創時代のチャンスは中小企業にあり

共創の価値は、速い試行と学習の累積に比例します。

中小企業は、社長ドリブンの即断即決・小回り・顧客への近さを活かすことで、共創のリターンを最短距離で収穫できます。

いま必要なのは“完璧な計画”ではなく、“小さな一歩を回し続ける設計”です。

🗒️ コラム・運営視点 一覧へ

📘 共創マーケティングに役立つ無料資料

企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。

✅ まずは資料だけでもOK

これまでに 47 件の資料請求 (2025年9月〜)

営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。

💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?

自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。

✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)