共創セッションは企画部門だけのものではありません。

営業が生活者と同じテーブルに座ると、売り方や説明の言葉、そして顧客との関係づくりがぐっと具体的になります。

営業が参加すると何が変わる?

こらぼたうんが支援する企業と生活者の共創セッションでは、商品企画担当者だけでなく営業担当者にも参加してもらうことがあります。 一見すると「企画の場に営業?」と意外に思うかもしれませんが、実はここに大きな意味があります。

営業がセッションに参加すると、まず生活者の口ぐせや視点を直に聞けるようになります。 普段の商談では「買うかどうか」の話が中心ですが、セッションでは「どう使いたいか」「どこが不便か」といった本音が飛び交います。 その言葉は、営業にとって売り言葉の宝庫です。

さらに、「ちょっと気になる」といった小さな違和感を、企画担当より先に営業がキャッチできることもあります。 それを持ち帰れば、商談での“反応のつまずき”を事前に潰せるようになるのです。

そして何より大きいのは、生活者と一緒に商品を磨いた体験そのもの。 取引先に「実際にこういう声がありました」とリアルに伝えられると、説得力も信頼感も桁違いになります。

セッションの流れと営業の立ち位置

基本の流れはシンプルです。冒頭でルールを確認し、試作品や競合品を手に取ってもらい、自由に意見を出してもらいます。 その中で営業は説明役ではなく観察者・質問者として参加します。

例えば「もし店頭で並んでいたらどちらを選びますか?」と聞けば、生活者は“比較の瞬間”を語ってくれます。 また「どんなシーンで使いたいですか?」と聞くと、生活の文脈が見えてきます。 営業はこれをそのまま提案コピーに活かせるのです。

終わった後にすべきこと

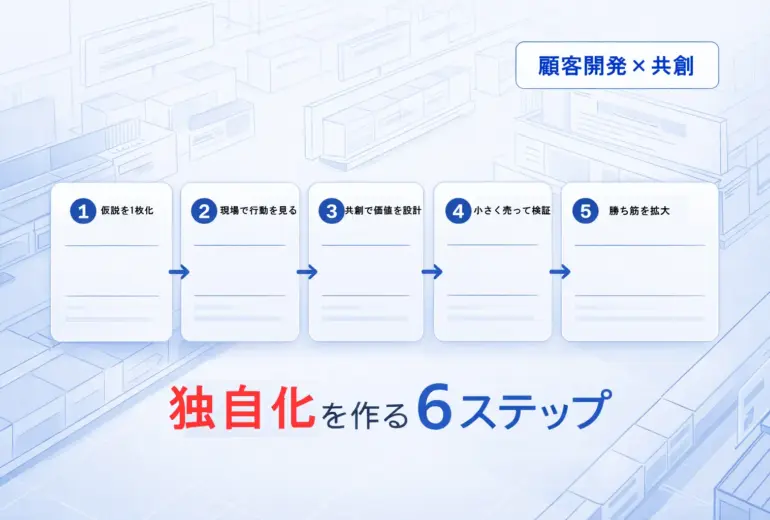

セッション終了後は、遅くとも48時間以内に整理と共有を行うのがおすすめです。 「刺さった一言」「改善の芽」「次の仮説」を1ページにまとめ、すぐに商談で試してみます。 結果をまたセッションに持ち寄れば、学びのサイクルが回り始めます。

完璧にまとめる必要はありません。スピードが何より大事です。

よくあるつまずきと対策

初めて営業がセッションに入ると、つい説明に回ってしまうことがあります。 しかしそれでは生活者の声が出にくくなるので、司会が「今日は営業も聞き役です」と一言添えるとスムーズです。

また、参加者の属性がずれていると的外れな意見が出がちです。人数よりも実際に使う人を選ぶことが大切です。 記録は統一フォーマットでまとめ、小さな改善を積み重ねることが成功への近道です。

🗒️ コラム・運営視点 一覧へ

📘 共創マーケティングに役立つ無料資料

企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。

✅ まずは資料だけでもOK

これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)

営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。

💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?

自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。

✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)